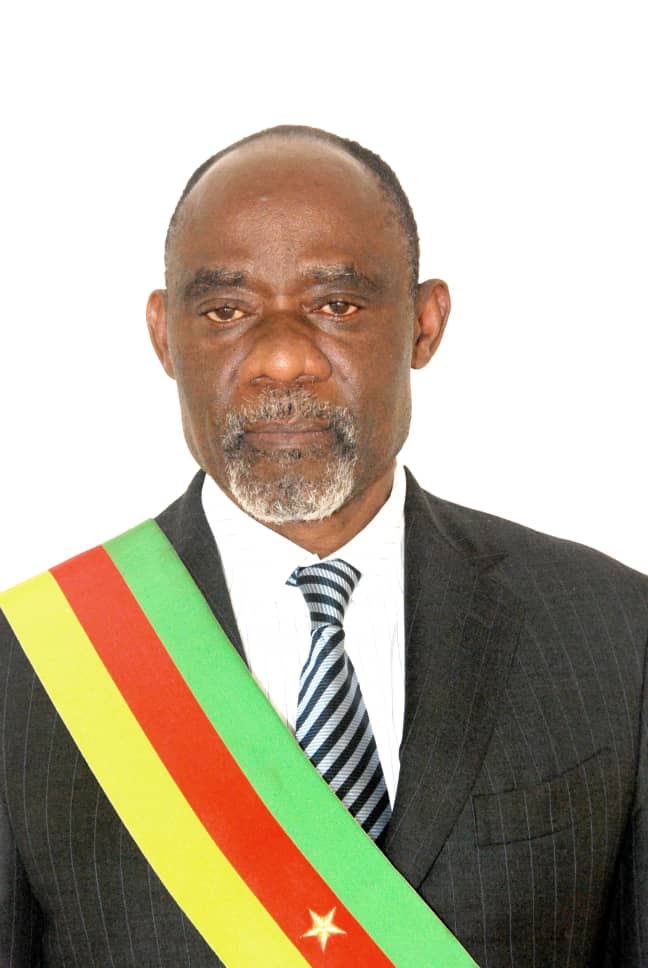

Assemblee Nationale : Un baobab s’écroule en pleine session

Honorable Jean-Bernard Ndongo Essomba, président du groupe parlementaire du RDPC est décédé le 17 Mars 2023.

La nouvelle s’est rependue comme un trainée de poudre dans la matinée du vendredi ,17 Mars 2023 avant d’être confirmée par un communique du secrétaire général adjoint de la chambre basse du parlement. Émoi et émotion ont traversé l’hôtel des députés où sont logés les élus de la nation. On le savait très malade mais pas jusqu’au point de partir sans prévenir va lancer un député en larmes. Fort de son rang au sein du parti au pouvoir et de son poids politique a l’assemblée nationale, Cavaye Yeguie Djibril accompagné d’une forte délégation a rendu une visite de condoléances le samedi 18 mars 2023 à 11 heures à la famille. Durant près d’une heure ils se sont entretenus avec la famille du défunt question de les consoler et apporter le réconfort du parlement a celle-ci.

Natif de la lekie dans la région du Centre Cameroun, Jean-Bernard Ndongo Essomba, était une élite de son département d’origine. Il a pratiquement gravi tous les échelons pour se hisser au sommet.

Ancien chargeur chez l’homme d’affaire T. Bella qui l’a aidé à faire ses classes et prospéré dans les affaires, Ndongo Essomba, est nommé au Comité central de l’Union nationale du Cameroun (UNC) par le président Paul Biya, qui est devenu l’un de ses mentors.

Membre du Bureau Politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) était député depuis 1992 jusqu’à sa mort le 17 mars 2023. Très adulé et écouté par les siens, il a réalisé plusieurs œuvres dans sa Lékié natale, dont le CES et le Lycée classique, qu’il a remis à l’Etat.

Président du groupe parlementaire du parti au pouvoir, à l’Assemblée nationale du Cameroun de 1992 à 1997 et de 2002 à sa mort, Celui qu’on surnomme le «roi du cacao» dans la Lékié avait la main mise sur quasi-totalité de la production de sa région dont il contrôlait tous les syndicats.

Vous aimez nos publications ? Engagez-vous !

Les systèmes politiques et médiatiques ont besoin que s'exercent des contre-pouvoirs. Une majorité de journaux, télévisions et radios appartiennent à quelques milliardaires ou à des multinationales très puissantes souhaitant faire du profit, privant les citoyens d’un droit fondamental : avoir accès à une information libre de tout conflit d’intérêt.Le Journal Chrétien, service de presse en ligne bénéficiant d’un agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse du Ministère de la Culture, assure un contre-pouvoir à l’ensemble des acteurs sociaux, en vérifiant les discours officiels, en décryptant l'actualité, en révélant des informations de première importance ou en portant le témoignage des dominés.

La qualité de notre travail est reconnu par les médias séculiers. Dernièrement, le président du Journal Chrétien a accordé une longue interview à Sud Ouest, le deuxième quotidien régional français avec une diffusion totale de 219 000 exemplaires.

ENGAGEZ VOUS !

Quand les évangéliques sont attaqués, calomniés ou traités avec mépris par les médias traditionnels, un silence de notre part ne serait pas chrétien. Une telle attitude montrerait un renoncement suspect à se faire respecter et à exiger des médias mondains un tel respect.Lorsque les pasteurs et les églises évangéliques sont attaqués, le critère de la solidarité chrétienne doit jouer. Comment nous dire membres du Corps du Christ si nous restons indifférents à la persécution de certains d’entre nous, souvent réduits au silence et incapables de faire valoir leurs droits ou, tout simplement, de se faire respecter comme chrétiens ou communautés évangéliques ?

En s'appuyant sur notre plateforme de médias, l’action sur l’opinion publique est évidemment essentielle. Faire savoir est la condition de toute action, car rien n’est pire que le silence. D’où l’importance de l’action en direction des médias, des institutions et des populations.

Evidemment, ici comme ailleurs, la réticence de la part des chrétiens à agir comme des groupes de pression constitue une difficulté majeure. Mais, là encore, ne faudrait-il pas s’interroger sur notre dispersion et nos réticences à agir comme lobby, quand il s’agit de défenses des libertés et droits humains fondamentaux ?

Vous pouvez soutenir notre action :

- en faisant un don ponctuel ou régulier.

- en rejoignant notre équipe comme analyste, expert, professionnel de l'audiovisuel, défenseur des droits de l'homme, journaliste, théologien, etc.

- en priant pour nous.

- en nous contactant par email à l'adresse [email protected] ou par téléphone au par téléphone au +33 769138397

JE FAIS UN DON

JE FAIS UN DON