Les actions européennes reculent, l’économie chinoise déçoit

PARIS (Reuters) – Les principales Bourses européennes reculent en début de séance lundi après la publication d’indicateurs économiques chinois inférieurs aux attentes, qui illustrent l’impact marqué des récents confinements sur la deuxième économie mondiale.

À Paris, le CAC 40 perd 0,85% à 6.308,65 points vers 07h35 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,59% et à Francfort, le Dax recule de 0,63%.

L’indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,74%, le FTSEurofirst 300 de 0,55% et le Stoxx 600 de 0,52%.

Les ventes au détail en Chine ont chuté de 11,1% en avril par rapport au même mois de l’an dernier, soit près de deux fois plus qu’attendu, et la production industrielle a reculé de 2,9%, sa plus forte baisse depuis février 2020, alors que le consensus Reuters la donnait en légère hausse. Quant au taux de chômage officiel, il a atteint 6,1% après 5,8% en mars.

Ces mauvais chiffres illustrent l’impact des restrictions sanitaires strictes imposées par les autorités chinoises pour tenter d’endiguer la reprise de l’épidémie de COVID-19, des mesures qui commencent à être assouplies avec, à Shanghaï, un déconfinement complet prévu d’ici au 1er juin.

Ils alimentent ainsi les doutes sur la capacité de Pékin à tenir son objectif d’une croissance d’environ 5,5% du produit intérieur brut (PIB) sur l’ensemble de l’année.

En Bourse, ces doutes pénalisent les valeurs exposées au marché chinois comme Airbus, qui cède 1,24% ou les groupes de luxe Kering (-1,16%) et LVMH (-1,32%).

Sans rapport avec la Chine, Renault perd 0,81% après l’annonce de la cession de sa filiale en Russie et de sa part du constructeur local Avtovaz.

La chute la plus spectaculaire du début de séance est pour Valneva, qui abandonne 19,5% après l’annonce d’une possible annulation du contrat d’achat de vaccins contre le COVID-19 conclu par la Commission européenne.

En hausse, Casino gagne 2,1% après avoir confirmé son intention de céder sa filiale d’énergies renouvelables GreenYellow.

(Rédigé par Marc Angrand)

Vous aimez nos publications ? Engagez-vous !

Les systèmes politiques et médiatiques ont besoin que s'exercent des contre-pouvoirs. Une majorité de journaux, télévisions et radios appartiennent à quelques milliardaires ou à des multinationales très puissantes souhaitant faire du profit, privant les citoyens d’un droit fondamental : avoir accès à une information libre de tout conflit d’intérêt.Le Journal Chrétien, service de presse en ligne bénéficiant d’un agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse du Ministère de la Culture, assure un contre-pouvoir à l’ensemble des acteurs sociaux, en vérifiant les discours officiels, en décryptant l'actualité, en révélant des informations de première importance ou en portant le témoignage des dominés.

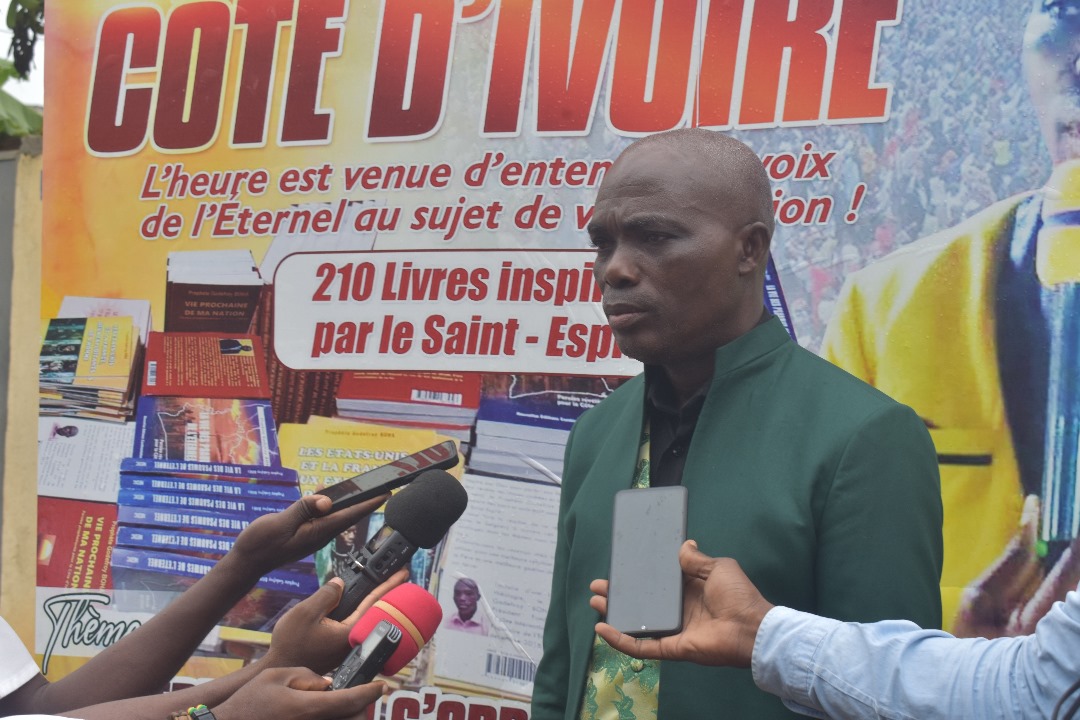

La qualité de notre travail est reconnu par les médias séculiers. Dernièrement, le président du Journal Chrétien a accordé une longue interview à Sud Ouest, le deuxième quotidien régional français avec une diffusion totale de 219 000 exemplaires.

ENGAGEZ VOUS !

Quand les évangéliques sont attaqués, calomniés ou traités avec mépris par les médias traditionnels, un silence de notre part ne serait pas chrétien. Une telle attitude montrerait un renoncement suspect à se faire respecter et à exiger des médias mondains un tel respect.Lorsque les pasteurs et les églises évangéliques sont attaqués, le critère de la solidarité chrétienne doit jouer. Comment nous dire membres du Corps du Christ si nous restons indifférents à la persécution de certains d’entre nous, souvent réduits au silence et incapables de faire valoir leurs droits ou, tout simplement, de se faire respecter comme chrétiens ou communautés évangéliques ?

En s'appuyant sur notre plateforme de médias, l’action sur l’opinion publique est évidemment essentielle. Faire savoir est la condition de toute action, car rien n’est pire que le silence. D’où l’importance de l’action en direction des médias, des institutions et des populations.

Evidemment, ici comme ailleurs, la réticence de la part des chrétiens à agir comme des groupes de pression constitue une difficulté majeure. Mais, là encore, ne faudrait-il pas s’interroger sur notre dispersion et nos réticences à agir comme lobby, quand il s’agit de défenses des libertés et droits humains fondamentaux ?

Vous pouvez soutenir notre action :

- en faisant un don ponctuel ou régulier.

- en rejoignant notre équipe comme analyste, expert, professionnel de l'audiovisuel, défenseur des droits de l'homme, journaliste, théologien, etc.

- en priant pour nous.

- en nous contactant par email à l'adresse [email protected] ou par téléphone au par téléphone au +33 769138397

JE FAIS UN DON

JE FAIS UN DON