Suite au départ de Renault, la Russie veut relancer une marque de l’ère soviétique

(Reuters) – Une marque de voiture de l’ère soviétique, la « Moskvich », pourrait faire un retour surprise en Russie, alors que Moscou reprend les actifs appartenant à Renault suite au retrait du constructeur automobile français du pays.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré qu’il nationaliserait l’usine automobile Renault située dans la ville, après que le constructeur automobile occidental a annoncé la vente de ses activités dans le pays à la suite de la guerre en Ukraine.

L’usine, selon Sergueï Sobianine, a une « longue et glorieuse histoire » et sera réaffectée à la production de voitures de tourisme de la marque Moskvich, dont la dernière fabrication remonte à deux décennies.

Le fabriquant de la Moskvich, conçue pour être une voiture robuste et abordable, a été privatisé après l’effondrement de l’Union soviétique puis déclaré en faillite.

Près de 200.000 Moskvich – ce qui veut dire « natif de Moscou » – sont encore immatriculées en Russie, dont 46.000 ont plus de 35 ans, selon l’analyste Autostat. Le retour de la marque peut s’avérer difficile, a déclaré Sergueï Tselikov, directeur d’Autostat.

« Il faut au moins deux ans et au moins un milliard de dollars (961,45 million d’euros) pour développer une nouvelle voiture », a déclaré Sergueï Tselikov, interrogé sur les projets de relance.

Sergueï Sobianine a déclaré que l’usine de Moscou, une fois reprise, fabriquerait d’abord des voitures conventionnelles à moteur à combustion, mais qu’elle produirait des voitures électriques à l’avenir.

Il a indiqué qu’il travaillait avec le ministère russe du commerce pour faire venir le plus grand nombre possible de composants automobiles de Russie, et que le constructeur russe de camions Kamaz serait le principal partenaire technologique de l’usine.

Dans un communiqué, Kamaz a déclaré que, tout en soutenant la décision du maire, les questions relatives à la coopération technologique étaient toujours en cours de discussion et qu’il ferait une déclaration officielle une fois ces questions résolues.

(Reportage Reuters, version française Augustin Turpin, édité par Jean-Michel Bélot)

Vous aimez nos publications ? Engagez-vous !

Les systèmes politiques et médiatiques ont besoin que s'exercent des contre-pouvoirs. Une majorité de journaux, télévisions et radios appartiennent à quelques milliardaires ou à des multinationales très puissantes souhaitant faire du profit, privant les citoyens d’un droit fondamental : avoir accès à une information libre de tout conflit d’intérêt.Le Journal Chrétien, service de presse en ligne bénéficiant d’un agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse du Ministère de la Culture, assure un contre-pouvoir à l’ensemble des acteurs sociaux, en vérifiant les discours officiels, en décryptant l'actualité, en révélant des informations de première importance ou en portant le témoignage des dominés.

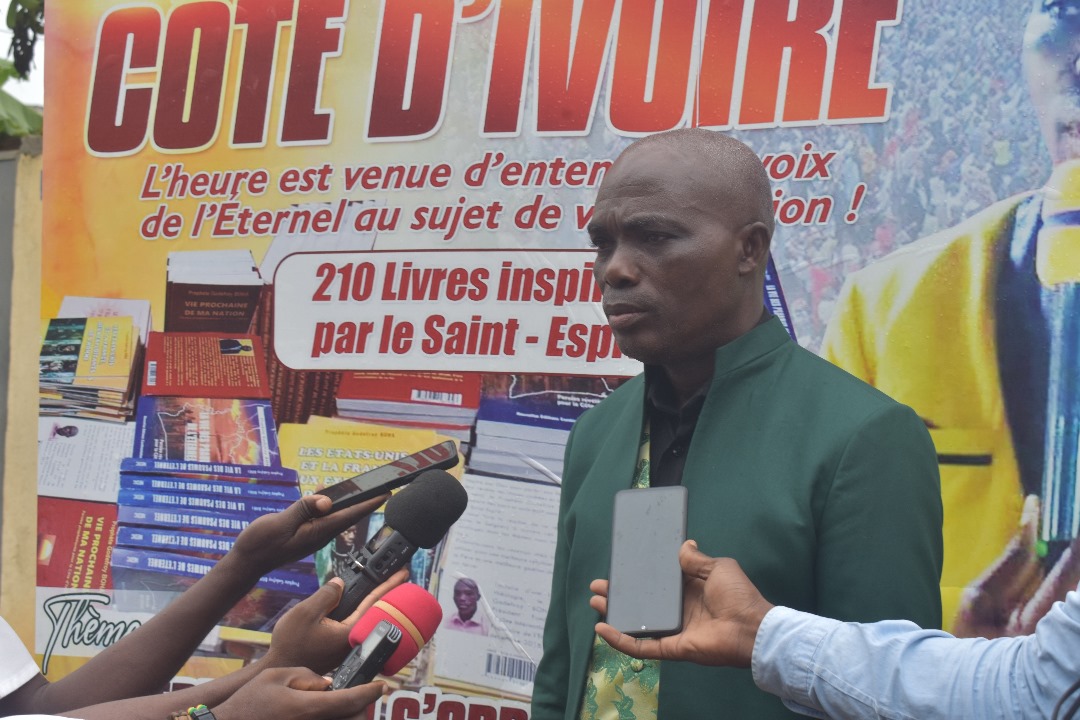

La qualité de notre travail est reconnu par les médias séculiers. Dernièrement, le président du Journal Chrétien a accordé une longue interview à Sud Ouest, le deuxième quotidien régional français avec une diffusion totale de 219 000 exemplaires.

ENGAGEZ VOUS !

Quand les évangéliques sont attaqués, calomniés ou traités avec mépris par les médias traditionnels, un silence de notre part ne serait pas chrétien. Une telle attitude montrerait un renoncement suspect à se faire respecter et à exiger des médias mondains un tel respect.Lorsque les pasteurs et les églises évangéliques sont attaqués, le critère de la solidarité chrétienne doit jouer. Comment nous dire membres du Corps du Christ si nous restons indifférents à la persécution de certains d’entre nous, souvent réduits au silence et incapables de faire valoir leurs droits ou, tout simplement, de se faire respecter comme chrétiens ou communautés évangéliques ?

En s'appuyant sur notre plateforme de médias, l’action sur l’opinion publique est évidemment essentielle. Faire savoir est la condition de toute action, car rien n’est pire que le silence. D’où l’importance de l’action en direction des médias, des institutions et des populations.

Evidemment, ici comme ailleurs, la réticence de la part des chrétiens à agir comme des groupes de pression constitue une difficulté majeure. Mais, là encore, ne faudrait-il pas s’interroger sur notre dispersion et nos réticences à agir comme lobby, quand il s’agit de défenses des libertés et droits humains fondamentaux ?

Vous pouvez soutenir notre action :

- en faisant un don ponctuel ou régulier.

- en rejoignant notre équipe comme analyste, expert, professionnel de l'audiovisuel, défenseur des droits de l'homme, journaliste, théologien, etc.

- en priant pour nous.

- en nous contactant par email à l'adresse [email protected] ou par téléphone au par téléphone au +33 769138397

JE FAIS UN DON

JE FAIS UN DON